•

BEACON

Von Aron Petau • 5 Minuten gelesen •

BEACON: Dezentralisierung des Stromnetzes in unzugänglichen und abgelegenen Regionen

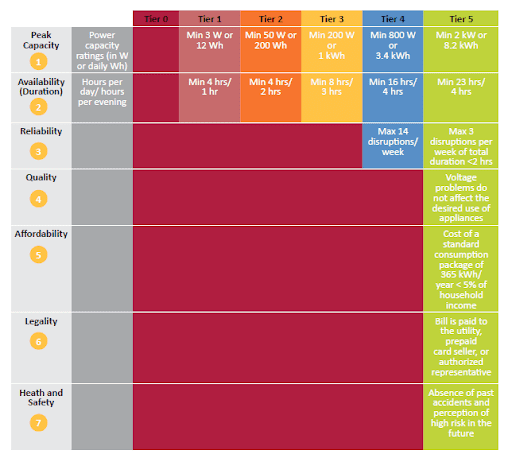

Zugang zu Elektrizität ist ein grundlegendes Menschenrecht. Das mag zunächst übertrieben klingen, doch wenn man bedenkt, wie viele kleine Aufgaben der Strom uns indirekt abnimmt – Licht, Wäsche, Kochen, Kühlen, Heizen, Unterhaltung – wird schnell klar, wie viel Zeit und Aufwand ohne Elektrizität nötig wäre. Weltweit leben etwa eine Milliarde Menschen ohne Zugang zu Strom auf dem sogenannten Tier-2-Level.

Menschen erkennen erst dann, wie viel Arbeit in alltäglichen Dingen steckt, wenn sie keinen Strom haben. Doch es geht dabei nicht nur um Bequemlichkeit – Elektrizität rettet Leben: Krankenhäuser, Telekommunikation, Kühlung von Medikamenten – all das hängt davon ab.

Warum also sind immer noch so viele Menschen unterversorgt?

Die Antwort: fehlende Rentabilität. Es wäre ein wohltätiges, aber kein profitables Projekt, jede Person auf der Welt zu versorgen. Doch was, wenn wir eine Struktur finden könnten, die wirtschaftlich tragfähig ist und sich gleichzeitig an schwierige Bedingungen (Wetter, Abgeschiedenheit, Höhenlage) sowie an kleinere Einkommen anpassen kann?

Standort

Ende 2018 verbrachte ich vier Monate im Norden Indiens – im Rahmen eines Forschungsprojekts mit dem IIT Kharagpur.

Das Ziel: an einem der 17 von der UN definierten nachhaltigen Entwicklungsziele zu arbeiten – Elektrizität.

Weltweit haben schätzungsweise eine Milliarde Menschen keinen oder nur unzureichenden Zugang zum Stromnetz.

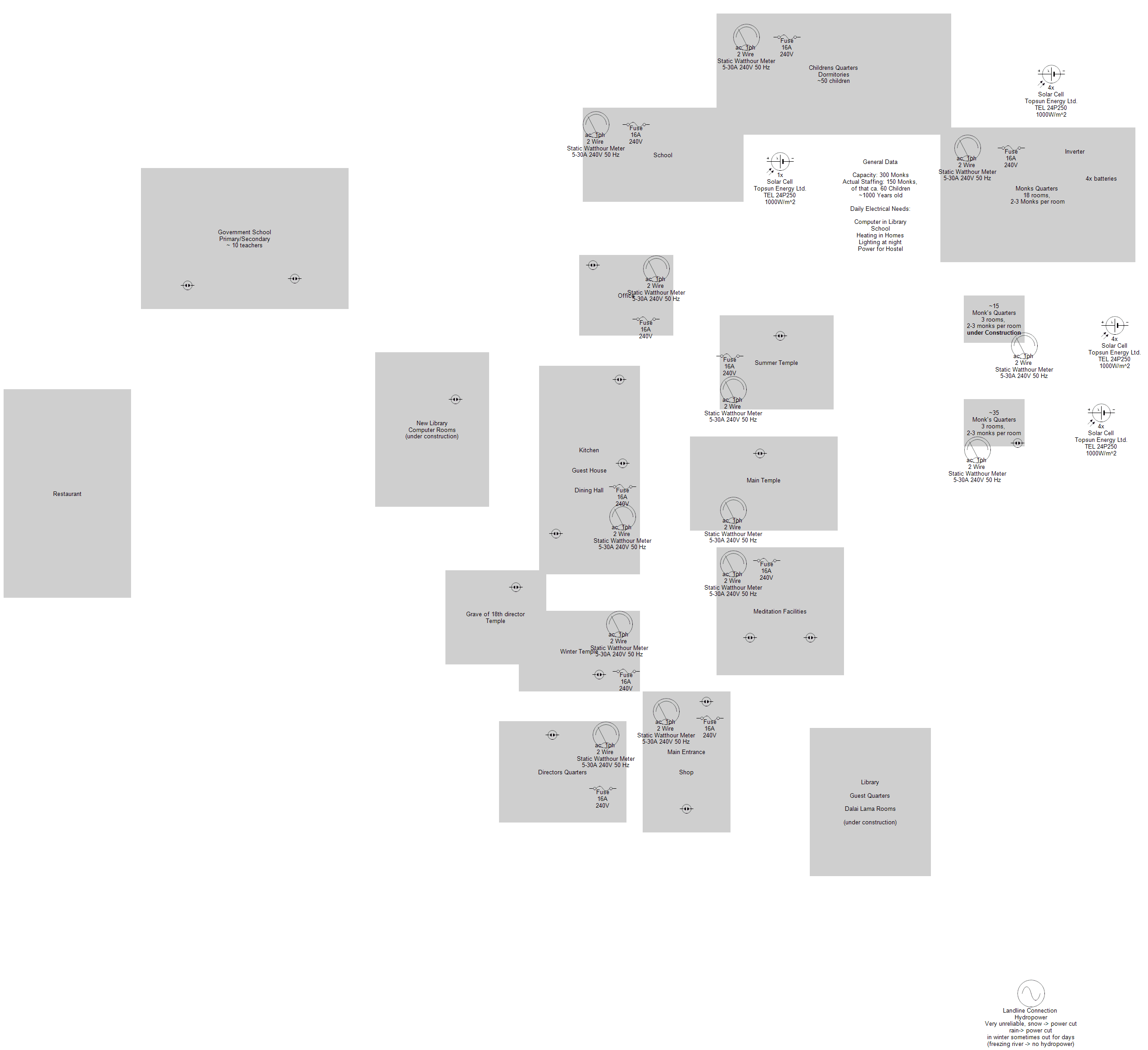

Einige davon leben hier – im Key-Kloster im Spiti-Tal, auf etwa 3500 Metern Höhe.

Das ist Tashi Gang, ein Dorf nahe des Klosters. Es beherbergt rund 50 Menschen und ist nur drei bis vier Monate im Sommer über eine Straße erreichbar. Den Rest des Jahres sind die Bewohner auf Hubschrauber-Erste-Hilfe angewiesen – erreichbar nur über einen funktionierenden Mobilfunkturm.

Das Projekt

In einer Umgebung, die auf Wasser- und Sonnenenergie angewiesen ist, mit über sechs Monaten Schnee, häufigen Schneestürmen und Temperaturen bis zu –35 °C, ist die Netzsicherung schwierig.

Unser Ansatz war es, die im Westen etablierte Vorstellung von Elektrizität als homogenes, zentral erzeugtes Produkt zu hinterfragen und stattdessen die Möglichkeiten eines prädiktiven, sich selbst korrigierenden und dezentralen Netzes zu erforschen.

Anstatt bei einem Sturm einen kompletten Blackout zu riskieren, könnten bei einer Priorisierung der Energieverwendung wichtige Funktionen – etwa Radiotürme oder Krankenhäuser – teilweise weiterbetrieben werden. Die Binarität von Strom / kein Strom würde durch ein System von Zuteilungen nach Bedarf und Zeitfenstern ersetzt.

Langfristig war die Vision ein lokaler, prädiktiver Strommarkt, bei dem Menschen überschüssige Energie verkaufen können.

Zur Machbarkeitsprüfung führte ich psychologische Akzeptanzstudien durch und sammelte Daten zum lokalen Stromverbrauch. Anschließend simulierte ich einen typischen Strombedarfstag im Key-Kloster und in den umliegenden Dörfern und entwickelte Konzepte für kostengünstige Smart-Microgrid-Controller.

Die hier in Deutschland verfügbaren Netzsteuerboxen kosten mehrere Hundert bis Tausend Euro – keine realistische Lösung für die Bevölkerung vor Ort. Stattdessen planten wir Raspberry Pi-basierte Systeme, vernetzt über Ethernet oder lokale Mesh-Netze.

Forschung

Datenerhebung

Durch den Besuch öffentlicher Schulen im Englischunterricht konnte ich mit Jugendlichen über den Stromzustand in ihren Haushalten sprechen und umfangreiche Daten erheben. Insgesamt nahmen 145 Teilnehmer aus über sechs Schulen in etwa vier Distrikten teil – alle im indischen Himalaya.

Der Altersdurchschnitt lag bei 17 Jahren. Durchschnittlich leben 6 Personen pro Haushalt mit etwa 5 Smart-Geräten. Nur 2 % der Haushalte hatten gar keine, 42 % verfügten über Computer oder Laptops.

Durchschnittliche Stromqualität (1 – 10):

Sommer: 7,1 Monsun: 5,6 Herbst: 7,1 Winter: 4,0

Im Winter oder bei Regen sinkt die Qualität also deutlich – um über 30 %.

Im Durchschnitt haben Haushalte 15,1 Stunden Strom pro Tag (≈ 63 %). Einige Regionen, wie Diskit, nur rund 4 Stunden.

Etwa 95 % der Haushalte besitzen funktionierende Stromzähler.

Ein weiteres Ziel war herauszufinden, was Menschen dazu bewegt, Strom zu teilen oder zu verschieben.

Ohne zusätzliche Information lag die Bereitschaft zur Verzögerung des Verbrauchs bei 5,5 / 10 – mit Aussicht auf Kostenvorteile stieg sie auf 6,9.

Simulation

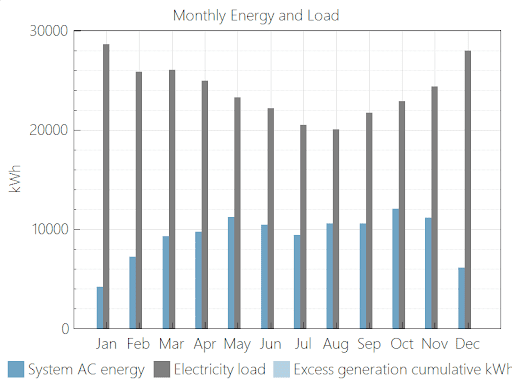

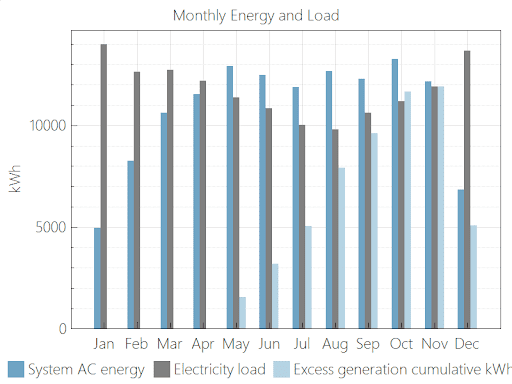

Basierend auf den Daten simulierte ich den Einsatz von 200 Solarmodulen à 300 Wp, einmal mit und einmal ohne intelligente Laststeuerung.

Auch wenn Solar nicht optimal ist – vor allem wegen Kälte und Batterielagerung – zeigte sich, dass intelligente Lastverteilung den nutzbaren Ertrag im Winter von einem Fünftel auf etwa die Hälfte steigern kann.

Schlusswort

Das Problem lässt sich aus zwei Richtungen angehen:

- Produktion erhöhen – mehr Module, mehr Energiequellen.

- Verbrauch senken – effizientere Geräte, gemeinschaftliche Nutzung.

Das Konzept des Teilens und Verzögerns ist zentral. Wie bei einem gemeinschaftlich genutzten Brunnen kann auch Strom gemeinschaftlich erzeugt und genutzt werden.

Gemeinsam beheizte Räume oder öffentliche Projekträume sparen Energie und fördern Gemeinschaft.

Leider wurde das Projekt nie weitergeführt, und die Situation im Spiti-Tal hat sich kaum verbessert. Eine neue Bergstraße gibt Hoffnung auf mehr Tourismus – und damit auf wirtschaftlich tragfähige Lösungen.

Ich selbst war als Forschungspraktikant beteiligt, ohne Einfluss auf die Umsetzung. Dennoch bin ich überzeugt, dass dezentrale Lösungen der richtige Weg sind – gerade für extreme Regionen wie den Himalaya.

Denn eines bleibt wahr: Elektrizität ist ein Menschenrecht.